Il giardino zen nel parco della Garbatella di Antonio Viglietto

Un luogo degradato non è solo uno spazio abbandonato, come un campo incolto o una radura difficile da raggiungere, dove la natura esercita il pieno possesso e riprende il gioco della biodiversità.

Un luogo degradato è un posto infelice, quotidianamente aggredito dai rifiuti che gli uomini gli scaricano sopra: detriti, calcinacci, plastiche, siringhe, escrementi, vetri, avanzi di cibo, oggetti di ogni tipo abbandonati o persi.

Un luogo degradato è un luogo che soffre, che i passanti evitano e vanno oltre lanciando di sottecchi sguardi disgustati. Eppure, se si supera l’istintiva e immediata sensazione negativa, se si vince la voglia di allontanarsi e di dimenticarlo al più presto, se ci si sforza di restare e passarci del tempo, allora, a poco a poco, si comincia a percepire che l’area emana come un desiderio di rivalsa, un bisogno di affrancarsi, di ripulirsi, di scrollarsi di dosso le brutture, un anelito alla vita, al bello, all’armonia.

Tale era l’angolo scelto a gennaio 2011 quando, su invito di Luigi, ho cominciato a pensare di realizzare un giardino giapponese nel parco della Garbatella.

A parte la bruttezza del luogo, nascosto alla vista dei passanti da uno schermo di bandoni sul lato di via Rosa Raimondi Garibaldi, l’intera area presentava una serie di problematiche veramente scoraggianti. In tutto il parco, sotto un sottile strato di terriccio e sassi, si estende una lastra di cemento spessa una decina di centimetri che è necessario perforare per piantare un albero; non c’era elettricità per far funzionare gli attrezzi; l’acqua doveva essere presa con un tubo infilato nel nasone della fontanella fuori dal parco; l’area è aperta e accessibile sempre, di giorno e di notte, esposta al rischio di atti di vandalismo. Inoltre, trattandosi di un’area pubblica, sarebbe stato necessario ottenere il permesso per intervenire e i fare lavori. La manutenzione rappresentava un altro problema: essendo tutto a mio carico, non me la sentivo assumermi l’onere di una manutenzione troppo impegnativa.

E poi, che tipo di giardino giapponese fare? Non certo un giardino troppo grande, con sentieri, collinette e ponticelli lungo i quali poter passeggiare. Non un giardino della casa del te, mancando proprio l’edificio per la cerimonia. Nemmeno un giardino contemplativo, come quelli dei monaci dei santuari di montagna, perché sarebbe stato necessario piantare diversi alberi e, possibilmente, creare un ruscello, ma con quale acqua?

L’unica soluzione che mi è parsa percorribile è stata quella di progettare un giardino arido, di quelli comunemente noti come giardini zen, nei quali ci sono pochi alberi o cespugli (a limite nessuno), ma sono realizzati con una combinazione di sabbia e rocce. Con questa scelta avrei potuto superare alcune delle difficoltà dell’area. Infatti questi giardini hanno un limitato bisogno di acqua e richiedono ridotti interventi di manutenzione. Inoltre, lo strato di cemento risultava particolarmente adatto a livellare l’area del giardino ed avrebbe impedito la crescita di erbe spontanee nella sabbia. Con questa soluzione si trasformava in positivo un aspetto fortemente negativo dell’area.

C’era tuttavia un altro problema da risolvere: i giardini zen sono giardini contemplativi e presuppongono di essere osservati da un’unica posizione, ben definita, quale una veranda o l’interno di una stanza di abitazione. Qui non c’erano costruzioni, né potevano essere fatte e, cosa ancora più problematica, l’area è aperta e il giardino avrebbe potuto essere osservato da tante angolature differenti. Si trattava, quindi, di progettare un giardino che, da qualsiasi punto fosse guardato, presentasse una visione piacevole e armonica. L’impresa non si presentava affatto facile!

Per alcune settimane sono passato più volte al giorno e ho sostato parecchio tempo nel parco in cerca di una ispirazione, proprio come suggerisce il Sakuteiki, il manuale giapponese sull’arte dei giardini scritto mille anni fa da un nobile della corte imperiale di Kyoto, e in effetti a poco a poco il progetto è andato formandosi nella mia mente.

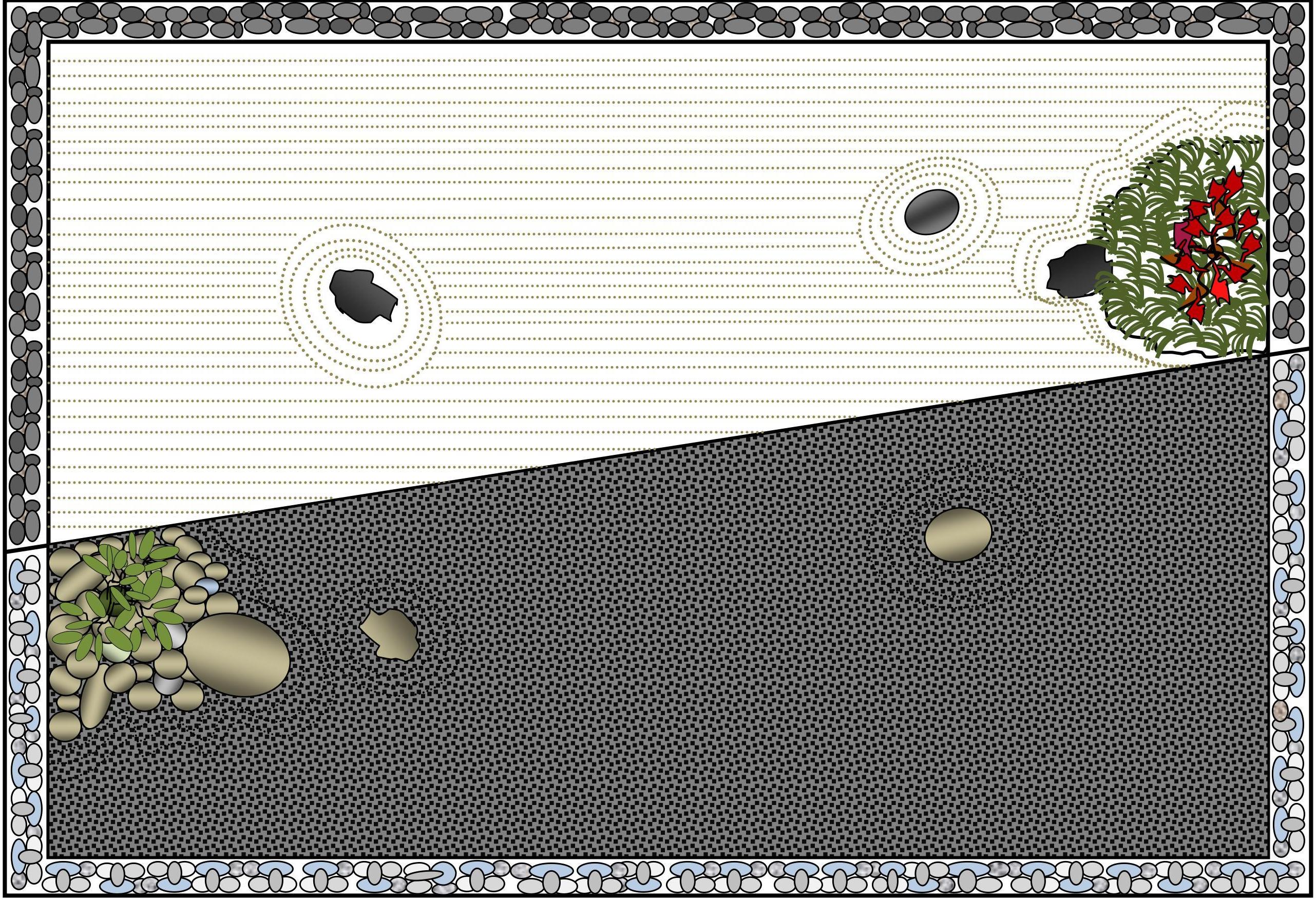

Ho cominciato dalla geometria. L’area mi sembrava così disordinata, così esteticamente disturbata, così disarmonica che ho voluto imporre fin da subito un ordine preciso e regolare, disegnando il giardino in forma rettangolare. Poi, per introdurre un elemento di asimmetria, fondamentale nei giardini orientali, ho pensato di spezzare il rettangolo con una linea trasversale, in modo da ottenere due trapezi contrapposti. In questo modo a chi guardava dal lato lungo il giardino sarebbe apparso come una successione di due zone trapezoidali, mentre dal lato corto i trapezi sarebbero risultati affiancati. Avevo così risolto il problema dei molteplici punti di osservazione, dato che da ogni parte si avrebbe avuto una visione combinata e armonica di elementi simmetrici e asimmetrici. Infine sapevo che posizionandosi in un punto preciso del lato corto per effetto ottico uno dei due trapezi sarebbe apparso come un rettangolo, e questo era un ulteriore elemento di differenziazione tra le diverse visioni prospettiche.

Definita la forma esterna si trattava di riempirne l’interno. Ho cercato di giocare sui contrasti: contrasti di colori, di tipologie di piante, di caratteristiche delle rocce e della sabbia, in modo da richiamare l’attenzione sul giardino e distrarla dal panorama circostante, molto poco poetico.

Le aree dei due trapezi hanno un’uguale disposizione: entrambe presentano un’isola posizionata sul lato corto e con un solo albero, mentre il restante spazio è coperto da una distesa di sabbia dalla quale emergono alcune rocce. In un’area la sabbia è chiara, mentre nell’altra è scura; nella sabbia chiara ci sono rocce scure e viceversa; un’isola è arida, mentre l’altra è coperta di vegetazione; nell’isola arida c’è una pianta sempreverde, un ulivo, mentre nell’altra c’è un acero giapponese, che cambia colore in autunno e perde le foglie; nella cornice (che avevo disegnato ricordando i tanti giardini zen visitati a Kyoto) ciottoli chiari a contornare l’area con sabbia scura e viceversa.

Il progetto, presentato a Comitato di Legambiente Garbatella, è stato, con mia grande sorpresa, accettato senza discussioni e si è dato subito inizio ai lavori.

Prima azione fondamentale è stata la rimozione, ad opera dei volontari di Legambiente e degli Orti Urbani Garbatella, dei bandoni su via Rosa Raimondi Garibaldi e la sua sostituzione con una rete metallica, in modo da rendere il sito visibile dalla strada.

Poi si è proceduto alla bonifica dell’area, a cui hanno contribuito il gruppo scout Roma 51 e anche dei cittadini che volontariamente hanno dato una mano.

Disegnati per terra i contorni del giardino, è stato spaccato il cemento là dove sarebbero stati piantati gli alberi, è stato livellato il perimetro del rettangolo e sono state fissate le sponde della cornice.

Finiti i lavori strutturali si è trattato di trovare il ‘contenuto’ da mettere nel giardino.

La sabbia, che in realtà è un brecciolino, si trova normalmente negli smorzi, che forniscono materiali per l’edilizia. Quella chiara è stata facile da trovare: si ottiene dal travertino e praticamente tutti gli smorzi ce l’hanno. Più difficile è stato trovare quella scura, che è di tipo basaltico, come i sanpietrini, e solo alcuni fornitori la trattano.

Per un giardino giapponese la conformazione delle rocce è importante perché non devono avere un aspetto frastagliato e contorto come quelle che si possono trovare nei vivai, piene di anfratti e buchi nei quali vengono sistemate piante grasse. Quindi sono andato a cercarmele da solo in giro per arenili e boschi: a Torre Paola, sotto al Circeo, ho trovato quelle bianche; nel viterbese, dove ci sono cave di basaltina, quelle scure. Il problema delle rocce è il peso e così ho preso quelle più grandi che potevo sollevare e caricare in macchina senza l’aiuto di mezzi meccanici.

L’acero l’ho trovato in un vivaio, dopo averne girati tanti per scegliere la specie che ritenevo più adatta. E’ un acero giapponese che in primavera mette foglie verdi screziate di rosso e di bianco e in autunno diventa di un bel rosso intenso. Sotto l’acero ho pensato di piantare un prato di convallaria, che è sempre verde e sopporta bene sia il sole forte che l’ombra.

La ricerca dell’ulivo è stata più laboriosa in quanto quelli venduti dai vivai hanno una forma standard, cioè un tronco dritto e spoglio alto circa un metro con sopra una corona di rami. Io invece cercavo una pianta con rami che partivano anche dal basso, come un cespuglio, in modo che, crescendo, potevo dargli la forma che volevo. Buttato in un angolo di un vivaio ho trovato un ulivo piccolo e malaticcio che non era stato ancora potato come gli altri e che i giardinieri avevano scartato. Con qualche spruzzata di solfato di rame è guarito dalla sua malattia che si chiama l’occhio di pavone.

All’arrivo del brecciolino c’erano molti soci di Legambiente e degli orti a dare una mano per spanderlo.

Restava da ridipingere il bandone che separa il giardino dal mercato, ma temevo per un imprevedibile intervento di qualche writer vandalico se l’avessimo fatto troppo presto. Così, quando tutto era pronto, due giorni prima dell’inaugurazione abbiamo imbiancato il bandone e Maya ci ha

dipinto sopra il sole rosso simbolo del Giappone, la silhouette del monte Fuji e un ramo di ciliegio in fiore.

Il 29 ottobre 2011 c’è stata la festa di inaugurazione alla quale hanno partecipato molti cittadini e anche tre Assessori..

Sono passati alcuni anni e … il giardino è ancora lì!